2010年12月11日〜28日

名画で遊ぶ エピキュリアン・吉野榮子展

そこでゴッホとかマチスとかの描き方で人物画も描いていみました。ゴッホはまじめで、タッチが荒々しい。マチスは軽瓢。ゴーギャンはやや宗教がかかった感じの強さと南国の香り。キスリングは神秘的なほどの艶かしさ。描いてみるとその人の文法が分かってきます。 まだ使いこなしてはいないと思うのですが……ちょっと遊んでみました。

2010年11月6日〜14日

2010年10月9日〜17日

2010年9月

2010年8月21日〜29日

2010年8月8日〜16日

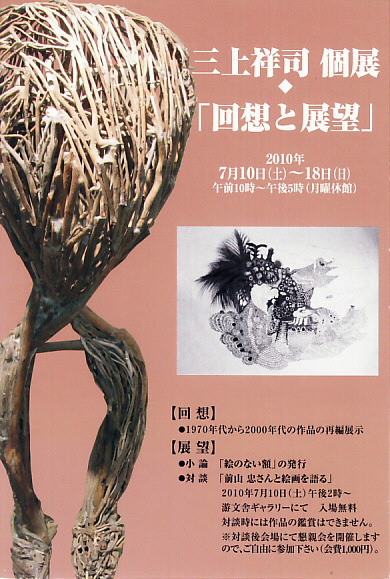

2010年7月10日〜18日

2010年6月12日〜20日

2010年5月15日〜23日

高橋 章展「木喰仏に曳かれて」

映像とポスター作品を展示

作品としての木喰仏を捉えるとき、柳宗悦のいう「微笑仏」は、晩年の特徴を端的に表現した造語と言える。いまも木喰ファンの多くが越後を訪れるのは、あの独特の微笑みに出会うためである。去る5月に木喰仏画の個展を開かれた高橋章さんも、早くからその魅力に曳きつけられたお一人であった。

ところで民俗宗教という別の観点から木喰仏を捉えるとき、もう一つの強い個性が指摘できる。それは「庶民性」である。へそ曲がりな私などは、むしろそうした庶民との深い関わりを示す木喰仏に強く魅かれる。平成元年に開催した「越佐の木喰仏」展では、そんな木喰仏のいくつかに出会うことができた。

2010年4月17日〜5月2日

開館2周年記念

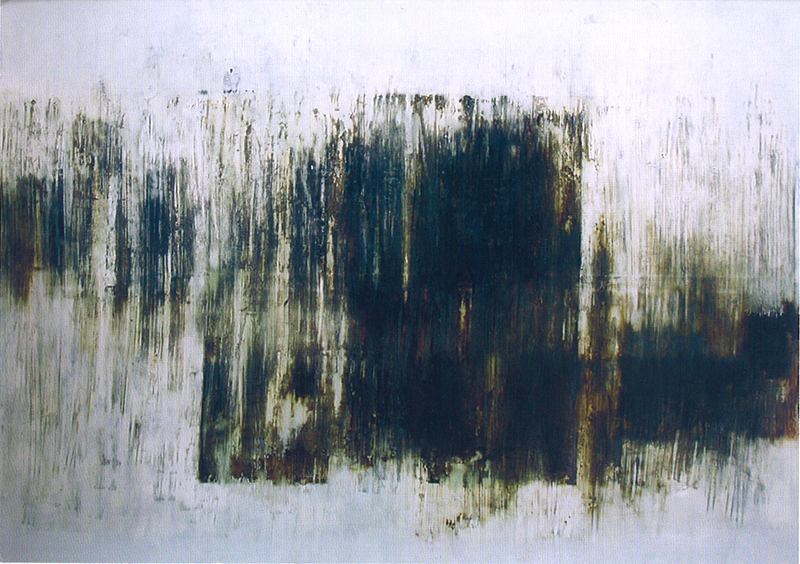

アンティエ・グメルス—展

初日にはアンティエさんのギャラリートークも行われた。旧西ドイツ・レーゲンスブルグに生まれ、イタリアに移住し、現在日本に住んでいる自身の「旅」と、作品を通し自己の内面を見つめる「内なる旅」について語っていただいた。

游文舎に通じる道路の角に据えられた案内表示。昨夏の「大地の芸術祭」でおなじみとなった「目」である。ここから既にアンティエ・ワールドは始まっていた。見ている「私」を透明にし、さらにつきぬけていくような無心の「目」に誘われ、アンティエさんの作品世界に入っていく。

エントランスホールは「紙」に描かれた作品のスペースとなり、光シリーズの直前に制作された版画集『夜曲』も展示された。日本を代表するシュルレアリスムの詩人・評論家、瀧口修造の同名の詩をもとにしたもので、モノクロームの、静かで稠密な「夜の絵」である。詩句から自在に展開する画面と、「闇」の微細な階調が印象的だ。 直後に一転し、色彩と光にあふれた作品が生まれる。メイン・ギャラリーでは、黒く地塗りされたキャンバスに、絵の具だけでなく、鏡やラメや水晶など光る素材も使って描かれた大作・小品が並び、まばゆいばかりの光の世界を現出させた。しかしいずれもどこか懐かしく心地よい。

2010年3月21日〜28日

たかはし藤水

植物インスタレーション

草月流師範のたかはし藤水は数年前から地元柏崎を中心に、「植物インスタレーション」を続けている。今回の「いづる」は游文舎では三回目の個展だ。一回目は乾燥させた笹の葉を使って無数の蠢く生命体を表現した。二回目は椰子の葉から作ったラフィアをくもの巣のように張り巡らせて、見る者を呪縛する世界を現出させた。

今回は絡みつくフジの蔓と這いずるクズの茎を短く切断し、斧で切り裂いて素材とし、それを8メートル×5メートルの床の上に放射状に展開した。野生の植物を無機質な空間に配置したらどうなるか。たかはしが追求する表現がそこにある。

無定型な伸び方をするフジやクズを自然状態から、人工の状態に馴致する。しかし、馴致仕切れないものが残る。現代アート系のインスタレーションではありえない世界がそこに広がる。植物は馴致に抗って野生を主張する。野生と人工とが拮抗する緊張感が生まれてくる。

全体としてみれば、それはたかはしが創造する新たな生命体のようにも見える。また細部を見ればそれらは紛れもなく、フジであり、クズであって、全体と細部との表情の違いを見るのも楽しみのひとつである。